'형상의 틈에서 존재를 묻다' 이정용 작가 초대전

해금강테마박물관·유경미술관(관장 경명자·유천업)은 6월 3일부터 6월 12일까지 해금강테마박물관 내 유경미술관 5관에서 유경미술관의 224회 초대전인 이정용 작가의 개인전을 개최한다.

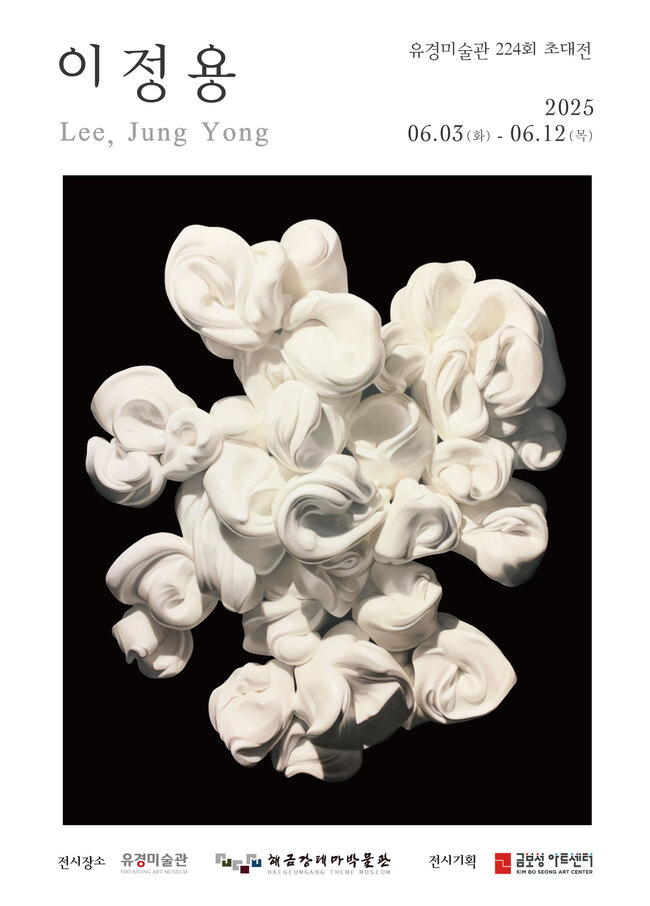

이정용 작가의 회화는 단순한 극사실주의라 불리기엔 너무도 개념적이며, 단순한 조형이라 하기엔 지나치게 철학적이다. 작가는 손으로 빚은 점토를 다시 시각 이미지로 치환하며 물질성과 비물질성, 현실성과 추상성 사이를 끊임없이 왕복한다. 그러나 이 왕복운동은 단순한 재현의 문제로 끝나지 않는다. 그것은 곧 ‘존재란 무엇인가’, ‘형상은 무엇을 담는가’, ‘보이는 것과 진실은 어떤 관계인가’와 같은 근원적인 물음으로 확장된다. 이정용 작가의 회화는 그 자체가 철학의 공간이며, 감각을 통해 사유를 촉발하는 ‘정지된 사유의 장’이다.

그의 작업은 일차적으로 강렬한 색채와 조형으로 눈을 사로잡는다. 그러나 그 형상은 완결되지 않는다. 점토의 물성은 에어 스프레이로 표현되며, 디지털 이미지처럼 매끄럽지만 결코 디지털이 아닌 촉각적 긴장감을 유지한다. 그것은 회화, 조각, 이미지의 경계 어디쯤에 떠 있는 존재로, ‘이것은 무엇인가’를 묻게 만든다. 그는 시각을 통해 오히려 시각을 의심하게 만든다. “보는 것이 믿는 것이다”라는 믿음을 무너뜨리는 작업인 셈이다.

현대철학가 오정환은 『감각의 편차』에서 존재를 감각적 층위에서 추적해야 한다고 말한다. 이정용의 회화는 감각의 표면 위에 존재의 조각을 흩뿌려 놓는다. 그의 점토 형상들은 반복되지만 똑같지 않으며, 익숙하지만 불편하다. 그 미묘한 차이 속에서 감정이 움직이고, 존재는 확정이 아닌 흐름으로 나타난다. 티모시 모턴의 ‘다크 생태학’은 사물의 실체가 결코 드러나지 않는다고 말한다. 이정용의 작업은 바로 이 ‘부분적 드러남’의 시학이다. 그의 형상은 전면을 보이면서도 끝내 닿을 수 없는 알레고리처럼 남는다.

동양철학의 ‘무위자연’은 이 회화의 본질적 방법론과 겹쳐진다. 작가는 점토를 조형하지만, 완성이라는 개념 없이 그것을 다시 회화로 옮긴다. 여기서 우리는 노자의 무위, 즉 작위 없이 이루어지는 자연스러움을 떠올리게 된다. 이정용의 회화는 의도적인 비의도성으로 가득하다. 그는 의미를 부여하지 않음으로써 오히려 무수한 해석의 여백을 열어둔다. 이 여백은 단지 미적 틈이 아니라, 감각과 사유가 머무를 수 있는 공간이다.

그림의 표면은 놀랍도록 정밀하고 치밀하다. 그러나 이 정밀성은 외형을 위해 존재하는 것이 아니다. 그것은 정지된 시간 속에서 감정의 밀도를 증가시키기 위한 전략이다. 들뢰즈는 반복되는 차이 속에서 정체성이 생긴다고 했고, 이정용의 점토 형상은 그 차이를 담은 리듬이다. 각각의 점토 제스처는 존재의 순간적인 파동이며, 감정의 진폭이다.

그의 작품은 하이데거가 말한 ‘존재의 은폐와 드러남’의 철학을 충실히 시각화한다. 형상이 보여주는 것은 단지 시각적 외피가 아니라, 그것을 통해 감추어진 본질이다. 관객은 그 형상을 통해 자신을 비추고, 자신 안에 있는 비어있는 공간을 들여다본다. 이 회화는 주체의 반영이자 사유의 거울이다.

또한 이정용은 현대예술이 처한 과잉의 시대에 대해 직감하고 있다. 디지털 이미지의 범람, 빠르게 소비되는 시각문화 속에서 그의 작업은 의도적으로 느리고 정적이다. 그는 속도에 반기를 들고, 감각의 ‘정지’를 통해 존재의 ‘충만’을 말한다. 그것은 저항이자 명상이며, 일종의 현대적 무위다. 여기서 이정용의 회화는 단순한 이미지가 아닌 하나의 철학적 장치로 기능한다.

※ 저작권자 ⓒ 헤럴드 미디어, 무단전재-재배포 금지